GNSS位移监测站:毫米级精度的地表形变追踪技术

随着气候的不断变化与人类对自然的不断改造,地质灾害变得愈发频繁。地质灾害不仅直接威胁生命安全,还会摧毁基础设施、阻塞河道引发次生灾害,并造成长期生态破坏。

为了及时有效的应对地质灾害,我公司研发了GNSS位移监测站。GNSS位移监测站 具有精准的监测能力、高效的预警机制等优势,能够为地质灾害防范提供强有力的技术支持。

GNSS位移监测站——功能优势

毫米级测量精度

山体滑坡、地面塌陷等地质灾害的早期征兆往往隐匿于微小形变。我公司所研发的 GNSS位移监测站可同时接收多系统多频率卫星信号实时上传解算平台,且解算结果精确,实现了毫米级定位精度。

同时,设备采用PPK载波相位事后差分定位技术,利用后处理算法消除电离层延迟、对流层折射、卫星轨道误差等干扰因素,将水平位移误差控制在 ±(2.5+0.5×10-6×D)mm,垂直位移误差控制在±(5.0+0.5×10-6×D)mm,能够精准监测到山体滑坡、大坝沉降、桥梁形变等灾害微小形变的早期信号,为灾害预警提供可靠依据。

全方位防护

GNSS位移监测站主要由GNSS天线、GNSS天线罩、避雷针、太阳能电池板、主控制机箱(内有主控传输模块)、安装支架组成。由于设备常年在户外工作,为保障设备运行安全,为其加入了多种细节设计。

① 设备自带金属电控箱,可有效保护内部元器件不受外界环境影响,电控箱采用金属喷塑工艺,既可以有效抗击紫外线侵蚀防止金属老化和雨水腐蚀,又保持了设备的美观性。

② 户外环境复杂,GNSS位移监测站时常面临狂风、暴雨等恶劣天气的侵袭,普通立杆存在倾倒风险,无法保障设备正常运行。GNSS位移监测站采用了直径114mm的加强立杆,符合《地质灾害专群结合监测领警技术指南(试行)》中“GNSS立杆直径应≥90mm”的规定,粗壮的立杆为设备提供了稳固的支撑基础,保证了监测数据的连续性和准确性。

③ 在矿山、道路、边坡等场景,由于紫外线强烈、酸碱腐蚀物质多等影响,天线长期暴露在这样的环境中极易被老化腐蚀。

因此,GNSS位移监测站的顶部加装了天线罩,可有效防止天线受到外界环境的侵害,延长天线使用寿命且不会影响监测站对卫星信号的接收。

④ 由于GNSS位移监测站其金属构件和高灵敏度天线极易成为雷击目标,GNSS位移监测站加装了避雷针。避雷针通过尖端放电效应主动引导雷电流,结合埋设的接地网形成低阻抗泄放通道,可将数万安培的瞬时电流导入地下,有效避免雷电直击导致的主控模块烧毁、天线接收器损毁等硬件故障,同时抑制感应雷产生的电磁脉冲对数据采集模块的干扰,确保位移监测数据连续性不受雷雨天气影响。

无需布线,太阳能供电

在电网难以覆盖的区域(山地、峡谷),传统供电方式往往面临拉线供电困难、成本高昂等问题,GNSS位移监测站采用太阳能供电系统,符合环保理念同时,免除了在复杂地形中铺设电线的困难,彻底解决了地形限制带来的供电困境。

参数配置方便

用户只需在手机下载“碰一碰蓝牙配置”,即可对设备进行无线配置,方便快捷,省时省力。

无线数据传输

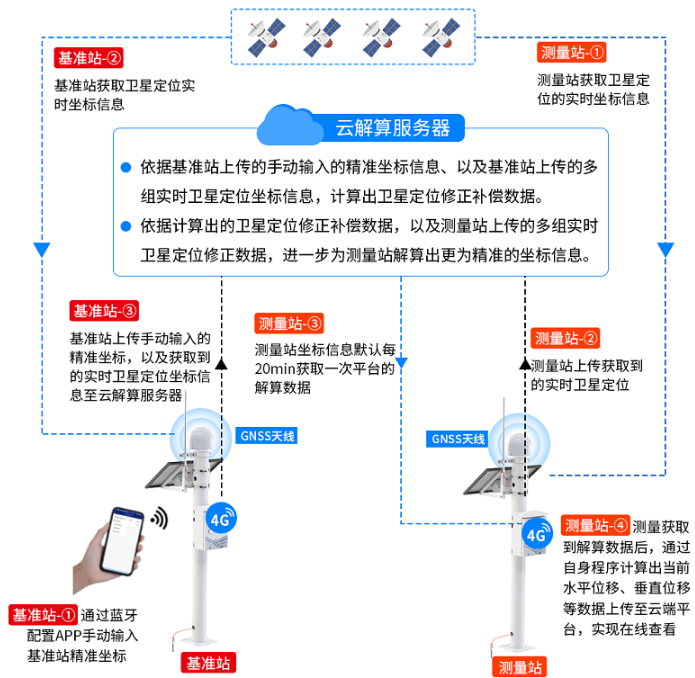

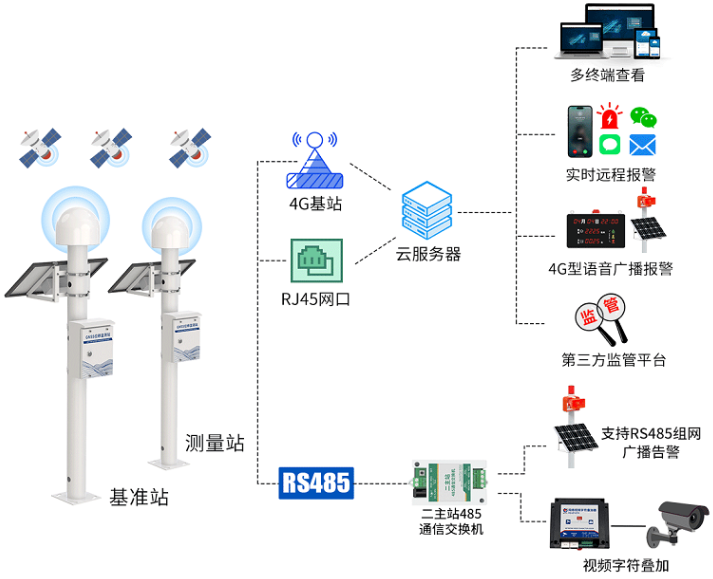

传统有线传输依赖物理线路连接,在山区、隧道、河流等复杂地形中面临布线困难、易损毁、维护成本高等问题。GNSS位移监测站采用了“基准站+测量站”(一个基准站可以对应多个测量站)的协同架构,依托4G无线传输技术将数据上传于环境云平台。彻底摆脱了空间限制,无需开挖沟槽或架设线缆,避免了线路断连导致的数据丢失风险,这种“一对多”架构还大幅减少了基准站的建设数量,保障精度的同时显著降低了硬件部署与维护成本,尤其适用于大范围监测场景(如数公里长的边坡或矿区)。

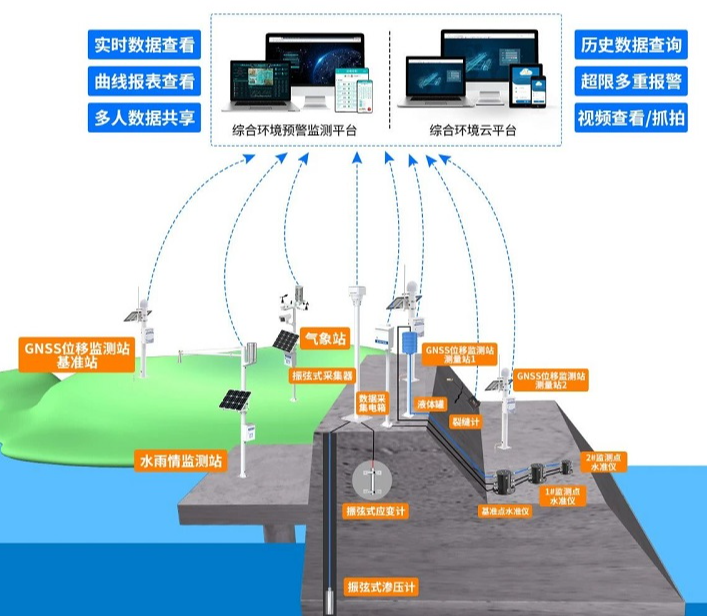

多设备协同工作,共同监测

GNSS位移监测站作为地质灾害监测设备,还可与水雨情监测站、气象站、压差式静力水准仪、渗压计、裂缝计等设备协同工作,组成地质灾害监测预警系统,将数据上传至环境监控云平台(综合环境监控云平台/综合环境预警测报平台),通过数据交叉验证提高监测结果的可靠性,多源信息融合构建更精确的预警模型,利用不同监测维度的数据进行互补,完整还原地质灾害演化过程,为科学制定防灾措施提供决策支撑。

综合环境预警测报平台

综合环境预警测报平台是为用户免费提供的综合性服务平台,平台具有实时数据查看、历史数据查询、超限报警、数据共享、大屏可视化等功能,可有效满足用户在数据处理时效性等方面的需求,解决了GNSS位移监测站在实时性、可访问性、及时响应等方面的局限。

应用领域广泛

GNSS位移监测站应用领域广泛,可应用于滑坡、水利工程、边坡位移、泥石流等地质灾害进行监测,及时发现潜在危险,为灾害预警和防治提供依据,保障项目的安全运行。